シーン1

- 21lastplay

- 2021年2月3日

- 読了時間: 5分

「なあ、これ、」

出し抜けに声をかけられて、育美はきゅっと肩をすぼめる。閑散としたホールの中は涼しくて、嫌になるほど静かだった。ぱんぱんになれば二百人以上は入るであろうこのホールに、今はたったの二人きりだった。呼びかけられたのは明らかなのに、育美は振り返ろうとしない。言葉を返そうともしなかった。

首を傾げた少年は、小走りで育美の前に回り込んだ。ぐいと差し出された両手は、眠る貝のように重ね合わされている。育美が恐る恐る覗くと、慎重に開かれた手のひらから、色とりどりの球体が顔を出した。

「宝石か?」

少年はそう問うと、育美の目を真っ直ぐに覗き込んだ。そこまでされたら、さすがに無視はできなくて、育美もひとつ手に取ってみる。

半透明の膜の中にすっきりと晴れた空を閉じ込めたようなそれは、指の腹で押すと、僅かな弾力がある。天井から射す光に透かすと、淡い色合いをしながら、時々きらりと、不思議な煌めきを放っていた。

表面に加工がされていたのだろう。僅かに残ったグリッターの欠片が、擦ればポロポロと零れていく。輝きにムラがあるのは、きっとこれのせいだ。角度を変えればもっと騒がしく光り、かと思えば、凪いだ海のように静かになり。言われてみれば、気まぐれで不思議な宝石のようだった。でもその正体は明らかで、育美はきまりが悪そうに渋々と口を開いた。

「…スーパーボール…」

「スーパーボール?」

育美の言葉をオウム返しにして、少年はピクリと眉根を寄せる。その様子に萎縮して、育美は早口で逃げるように言葉を続けた。

「ラメ、ついてるから。たぶん、宝石っぽくしたヤツ、かな…」

育美がちらりと顔色を窺うと、少年は少しだけ頬を緩めた。

「なんだよ、じゃあ宝石じゃん。」

「小道具ってことだろ。」

「…うん。」

「へえ。こんなのも使うんだな。」

少年はまた、物珍しそうに宝石たちを手の上で転がした。気に入ったのかと思いきや、今度は惜しみもせずに段ボール箱へと投げ入れて、また新しい物を拾い上げる。宝探しでもしているつもりなのか、少年は黙々と、床にばら撒かれた小道具を片付けていた。

「…あの…」

「なに?」

「ごめん、なさい。」

育美が顔を隠すように深々と頭を下げると、少年はまた、不思議そうに首を傾げた。

「なんで?」

「だって、手伝ってもらって…お、俺が、落としたのに…」

「ああ、いいよ別に。面白いし。」

少年は何食わぬ表情でそう答えて、手に取った薬缶の埃をはらった。それを育美に手渡すと、今度は散らばった布切れを集めはじめる。止まらない手を制するように、育美は少年のシャツを強く引いた。

元をたどれば、ドジをして運んでいた小道具の段ボールをひっくり返したのは育美だ。彼はたまたま、そこに居合わせただけ。手伝ってもらう義理も何もなくて、ただただ、申し訳ない気持ちばかりが募る。ひとりでやった方がずっと気が楽だと、なんとか彼を納得させる言葉を探した。

「いや、でも、もう…」

上手く言葉の繋がらない育美の手を、少年は軽く振り払った。

「なんだよ。俺だって演劇部入るんだし、こんくらいするよ。」

「え?」

育美が素っ頓狂な声をあげると、少年も驚いたように目を丸くした。怪訝そうに顰められた眉がやっぱり少しだけ怖くて、育美はまた、勢いで上げた顔をサッと伏せてしまう。下を向くと顔が熱くて、脳内が沸騰しそうだと思った。聞き間違いかもしれない。とにかく、確認しなければと、育美は震える唇を動かした。

「え、え、演劇部…」

「演劇部だけど、なに?」

「入るって、今…」

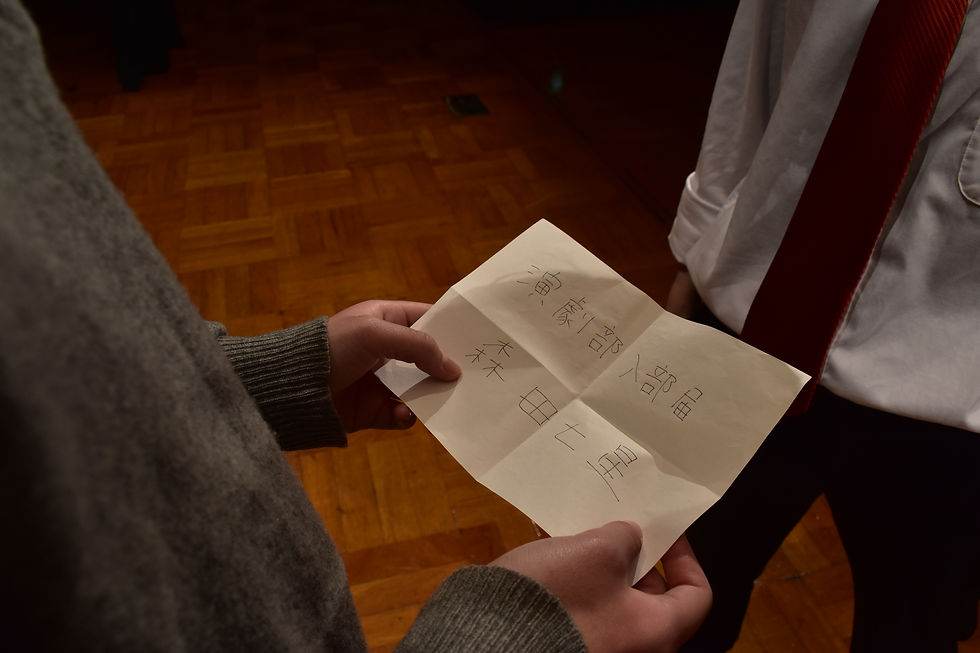

「言ったし、さっきお前に渡したじゃん。入部届。」

慌てて辺りをきょろきょろと見回す育美に、少年は顔色ひとつ変えずにひと言「そこ」と伝えた。指差す方を見ると、確かに小さく畳まれた紙が、積まれた小道具の山の上にちょこんと置かれていた。床に広がる惨事に気を取られていたからか、そんなことはすっかり忘れていたらしい。四つ折りの紙をゆっくり開くと、そこには主張の強い「入部届」の文字が並んでいた。

「森田、ナナホシ、くん…」

「ナナセ。森田七星。」

「ご、ごめん…」

何度目かもわからない謝罪の言葉に頷いて、七星はまた、黙々と小道具を拾いはじめた。興味があればじっくりと眺めて、そうじゃなければひょいひょいとテンポ良くダンボールに戻していく。ここを立ち去るつもりはないらしい。育美は縋るようにホールの扉を見て、ぴくりともしない様子に溜め息をついた。会話のないことがもどかしいわけではない。ただ、七星の目が怖かった。誤魔化しの利かなそうな、真っ直ぐな目が。

「…これ、どこ?」

不意に声をかけられて、育美はまた、返事にもならない短い声を漏らす。七星が再び「どこ?」と問えば、蚊の鳴くような声で「右端の段ボール」と答えた。不機嫌そうに身を翻すそのぶっきらぼうな勢いが怖くて、育美は必死に目を逸らした。

早く終わらせなきゃ、そう慌てた育美は、両手いっぱいにゴム製の果物を抱える。その横で七星は、今度は古い脚本をじっと眺めていた。色褪せた表紙には、脚本のタイトルと、知らない名前、そして「目指せ全国!!」の文字が並んでいる。その丸っこくて綺麗な字をなぞって、七星はほんの少し口角を上げた。

「俺さ、昔、ここで芝居観てたんだよ。」

その時のことを思い出すように、七星はそっと呟いた。

「そっか。」

「うん。そんで、芝居始めた。」

「…そっか。」

上手く返す言葉が見つからなくて、育美は七星に背を向けた。

「この劇場で、芝居を観た。」

そう言ってここに来る人は少なくなかった。無理もない。過去にここを満たしていたのは、のぼせるような熱量と、眩しすぎるほどの光。誰もが舞台の上に憧れて、誰もが演劇を愛していた。ここはいつだって、誰かの夢が集まる場所だった。

「今はもう、違うけど。」

喉元まで出かかった言葉をぐっと飲み込んで、口を噤んだ。

「あの頃の演劇部は、もうどこにもない。」

そう伝えるべきなのに、育美は何も言えなかった。

コメント